1994年权威的上海辞书出版社出版了朱广祁先生的编著《当代港台用语辞典》。这部辞典无论是所收语词的规模和析义的准确,无论是装帧印刷还是编辑水准,无论是编排的科学性还是实用性,都有后来居上的架势,成为已有的几部类似的编著中佼佼者。该辞典在1997年4月能梅开二度第2次印刷的事实本身也已说明其令人羡慕的业绩。我本人曾经在同一领域进行了长达十年的研究,以过来人的身份就更能体会到编者多年辛劳的付出。

我是1977级的大学本科生,1982年分配到厦门大学台湾研究所从事专业研究,特殊的工作环境、地域环境和闽南语言环境使我即刻着手两岸语词差异的资料收集和研究,并在1985年第7期的北京《翻译通讯》(即后来的《中国翻译》)上发表了《浅议台湾对外国影片片名的翻译》;在1987年第3期的山西《编辑之友》上发表了《中国大陆、台湾、香港三地译名谈》等。为了适应海峡两岸交往的新情况,厦大台湾研究所于1987年动员全所力量突击编出《今日台湾100问》一书,其中两岸语词差异的条目自然非我莫属。该书1988年5月由福建人民出版社首版2万余册,即刻销售一空,后又再版。当时发行量居全国之首的《读者文摘》(即现在的《读者》)1989年第6期还特意转载了我写的两岸语差一文。同时我的这一研究还引起国外的注意,日本《国际贸易》1988年第5期以《海峡两岸的“语差”》为题介绍了我的研究成果。

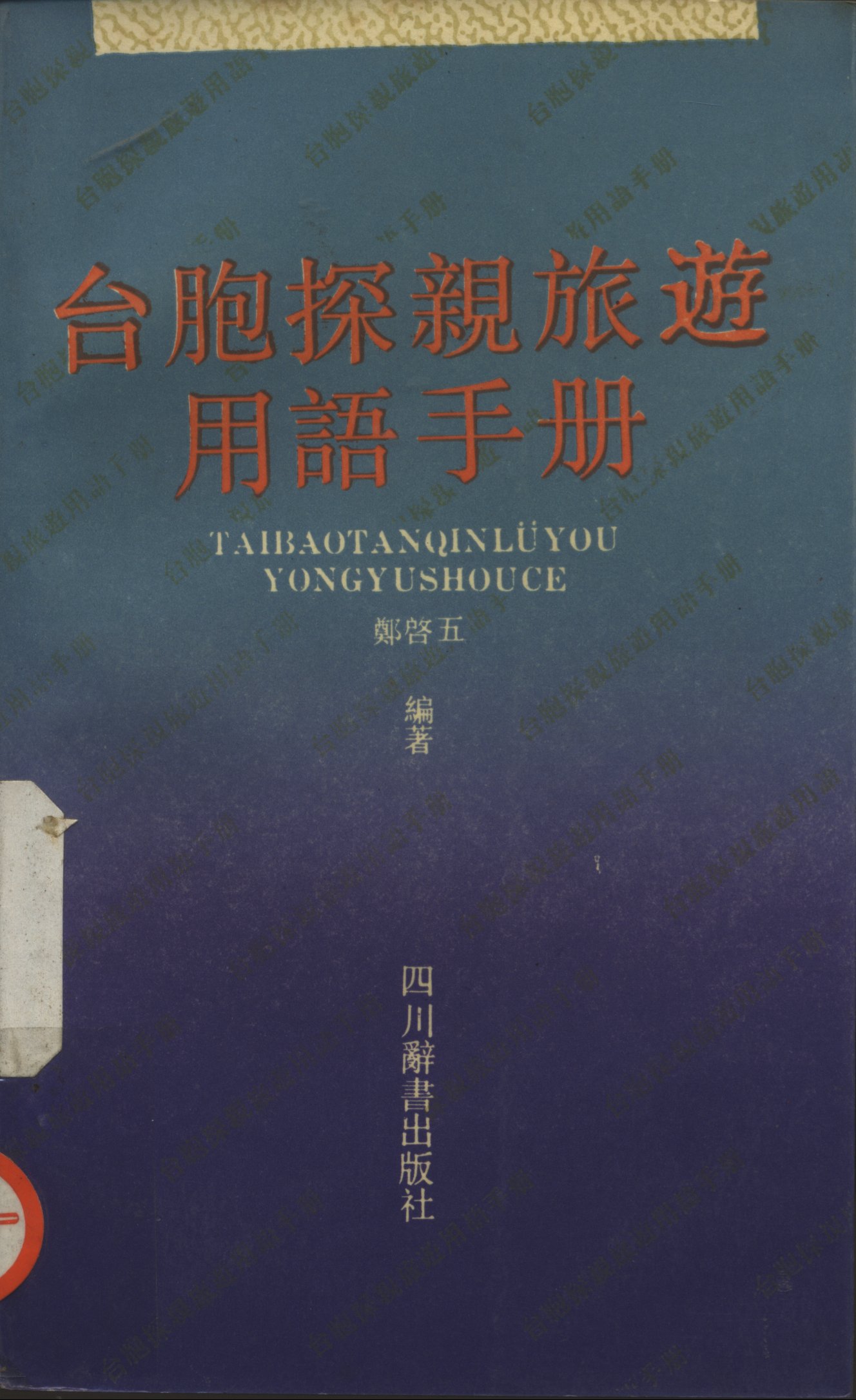

两岸语差研究的首战告捷给了我很大的鼓舞,此后直至1992年我有关这一领域的长文短论从未停过,散见全国各地的报刊。其中有《海峡两岸用语差异》(《编辑之友》1988年第5期)、《海峡两岸用语差异初探》和《海峡两岸用语差异再探》(《台湾研究集刊》1989年第1期和1992年第2期)、《海峡两岸人名译名的差异》(《出版工作》1989年第7期)、《海峡两岸地名译名的差异》(《地名知识》1989年第3期)等等,共计十余篇,其中之一曾被上海《报刊文摘》(1989年8月8日)摘介过。在这基础上,我又马不停蹄编写出《海峡两岸用语差异》(收入台湾差异语词1000条)一书交由福建人民出版社于1989年11月出版;1990年编写出《台胞探亲旅游用语手册》(收入台湾差异词条1300条和一篇万字的文论《海峡两岸用语差异纵横谈》)一书交由四川辞书出版社1992年7月出版。 1988年底南京大学中文系的邱质朴教授着手主编《大陆和台湾词语差别词典》(国家教委重点科研项目),盛邀我加盟。经过邱质朴、陆柏年、芮月英和我四人共同艰苦的努力,该书收入台湾差异语词2700余条,于1991年由南京大学出版社出版,首印5000册,即刻在海峡两岸引起反响,当年即在内地有关评比中获奖;台湾《中国时报》1992年1月18日称此书是“一部帮助两岸人民沟通语言隔阂、摒除交流障碍的必要出版品”,“最值得台湾注意”。几天后,祖国大陆家喻户晓的《参考消息》转载了《中国时报》这篇文章。 1992年元宵节期间中华炎黄文化研究会召开了闽台文化研讨会上,我提交了《海峡两岸用语差异分析》的专论,受到与会的海峡两岸的各高校及社科研究机构的专家学者的好评,该文被《同祖同根源远流长》一书收入,于隔年由海峡文艺出版社正式出版。

综上所述,在朱广祁先生的《当代港台用语辞典》(收入港台语

差词条5000余条)定稿和出版之前,有关两岸语差的研究文论及编著的普遍存在是一个不能否认的客观事实。诚如为《当代港台用语辞典》作序的殷焕先教授所说的港台用语的研究,近来已渐受到语言界的重视,已有“为数不少的述作”。但是朱广祁在其自序中提及了香港语言学者的论作时,却对内地学者同行的研究成果只字不提;在强调自己先后阅读上千万港台语言资料,制作了上万张资料卡片的同时,对圈内圈外业已广泛客观存在的成果闭口不谈,这就有欠妥当。我们的《大陆和台湾语词差别辞典》列出的两岸参考书目光是辞典就多达14部,参照或引借了别人的研究论作或文字成果说一声谢谢这是理所当然的!也许这只是朱广祁先生礼貌意识的偶尔淡漠,也许这只是因为他阅读参照了他人的某些成果又完全消化成自己的东西后的一时疏忽,也许他还有某些难言之隐或多余的顾虑,为此笔者给朱先生去了一信,在充分肯定他的《当代港台用语辞典》编著业绩之后,要求他在今后如果贵辞典再版时,请在序言或后记中对我等的著述带上一笔。

但朱广祁先生断然拒绝了我这一近乎象征性的要求,他在复信中写到:“读了您的信,我十分惊讶。恕我孤陋寡闻,到今天为止,我还不知道您在港台词语研究方面有哪些论文和专著,更说不上引用和参考了。拙著《当代港台用语辞典》中所收词条,都有语料卡片,每条最少有三个例句,也都一一注有出处。……我没有‘参考’您什么。至于前言,因为已有业师的序,本来我不想写,出版社建议我写,是最后定稿时在出版社的招待所里急就的,我没有拜读过大作,到现在也不知道那些地方跟您的‘排比与表达’有何‘近似’。……但愿这只是您的敏感与误会。”

毕竟我在两岸语差这一领域辛勤耕耘了十年,心血长流,感情很深,扪心自问,的确也无力完全排除“敏感与误会”的些许可能,在此我将自己的几点“敏感”和盘托出,敬请朱广祁先生三思,也请旁观者公断:其一,国内从事两岸语差研究的人屈指可数,我的成果广泛公开问世的1985至1991年刚好是朱广祁积极收集与整理有关词条的年份,朱先生以“孤陋寡闻”为由,声称对我的成果一无所知,我对此无可奈何,只能表示遗憾。其二,朱先生在“自序”中写到:《当代港台用语辞典》“1991年初大体定稿时,有幸见得一两种性质相近的词典出版。拜读之后,觉得本词典也还有些特点……”尽管是一种还是两种朱先生含糊其辞,但也恕我孤陋寡闻,只要是一两种就至少有一种是我的或我参与的编著!其三,既然朱先生是在“大体定稿”时“有幸拜读”了别人“性质相近的词典”,这就使他有可能在最后定稿的诸多环节的各环或某环,如语词的扩充和修订、外来语词源表和译名对照表的增补、前言的撰写等等有了参照借鉴或接受某种启发的可能。其四,笔者最初在1987年曾将两岸语差分为四类,即于“新词差”、“旧词差”、“译语差”和“方言差”;1990年又将其扩为“新词之异”、“引申比喻之异”、“词类之异”、“译语之异”、“方言之异”等七类。而朱广祁先生在带有编研总结性质的7000余字的自序里,提出了六类差异分别为“新词的产生”、“旧词的保留”、“词义的引申变化”、“方言的影响”、“行业语进入普通词汇”及外民族语词的引进”,与我的著述大同小异。其中属于“小异”的“行业语进入普通词汇”其实在我的“引申比喻之异”下的几个小类中已有,朱广祁在这一类里所举的差异示例,即排球用语“短平快”、“二传手”等进入内地日常用语,棒球用语“封杀”等进入台湾日常用语等等;与我写的“体育用语”小类如出一辙或不谋而合。

我们从事社会科学工作的同仁都清楚,无论是写论文或编词典,广泛收集研读圈内同仁的成果,知此知彼,是十分正常的事。记得在一次学术会议上,《人口研究》的主编乔晓春教授不无夸耀地说,他编发的不少论作附录的参考书目和论文的索引的篇幅都超过了论文本身。编词典与写论文尽管有些不同,但广泛的参考绝对是必不可少的,也正是因为如此,词典才大都是“编著”而非“创作”。朱先生既然已经为《当代港台用语辞典》的编著付出了四、五年的心血,在这其中或其后参照了一些同仁的论作或编著,完全是光明磊落的事,根本没有必要含糊其辞或矢口否认。参照和抄袭是两个截然不同的概念,不要因为辞书界出了某一个抄袭大王而搞得人人自危。我以过来人的身份可以十分负责任地说,朱广祁先生的《当代港台用语辞典》绝对是他心血的编著,但在一些或个别环节上参照过同仁的成果也是难以否认的事实。实事求是地列出参照的篇目非但无损于编著者的业绩,反而更能说明编著者的君子之风和负责任的严谨学风,并在某种程度上显示其脱颖而出的自信或有别于众人的独到。 本人在1988年编写开拓性的《海峡两岸用语差异》一书时,曾在该书的后记中这样写到:“动笔之初,我雄心勃勃,觉得自己是海峡两岸语言差异研究领域的一条初生的牛犊,然而完稿之时,我却已深感自己是头筋疲力尽的老牛了。两岸沟通的木桥,失修39年之后又重新开放,我愿自己这本用‘牛血’涂出的文字能干结成一块小小的桥板,让千人踩,万人踏,撑一天算一天,一旦踏裂,就让人们顺手抽掉吧。相信会有新的!”可见写书伊始,我就很清醒,以一己的能力搞出的编著疏漏很多,将来一定会被别人更好的编著取而代之。就目前来看,朱广祁的《当代港台用语辞典》已经牢牢地处于取而代之的位置上。这也正是当初我所预见和我所希望的。我在对朱广祁先生表示祝贺的同时,再次要求朱先生在该辞典再版的时候,能坦然地罗列出他所参考的篇目的索引。无论是从国内外的惯例来看,还是从尊重知识产权的角度来看,朱先生和上海辞书出版社都理当如此。

【

http://blog.xmnn.cn/?432/viewspace-43449】